藝文香港|郭泰來、程然、皮力對談「開放的藝術形式」:跨越時代 藝術永生

作者: 发布时间:2024-12-19 点击次数:

【橙訊】第二屆「藝文香港」國際博覽會2024年12月19日至22日一連四日在香港會議展覽中心展覽廳1E舉行,21日,策展顧問皮力邀請兩代藝術家郭泰來、程然,對談「開放的藝術形式」。

左起:程然、郭泰來、皮力

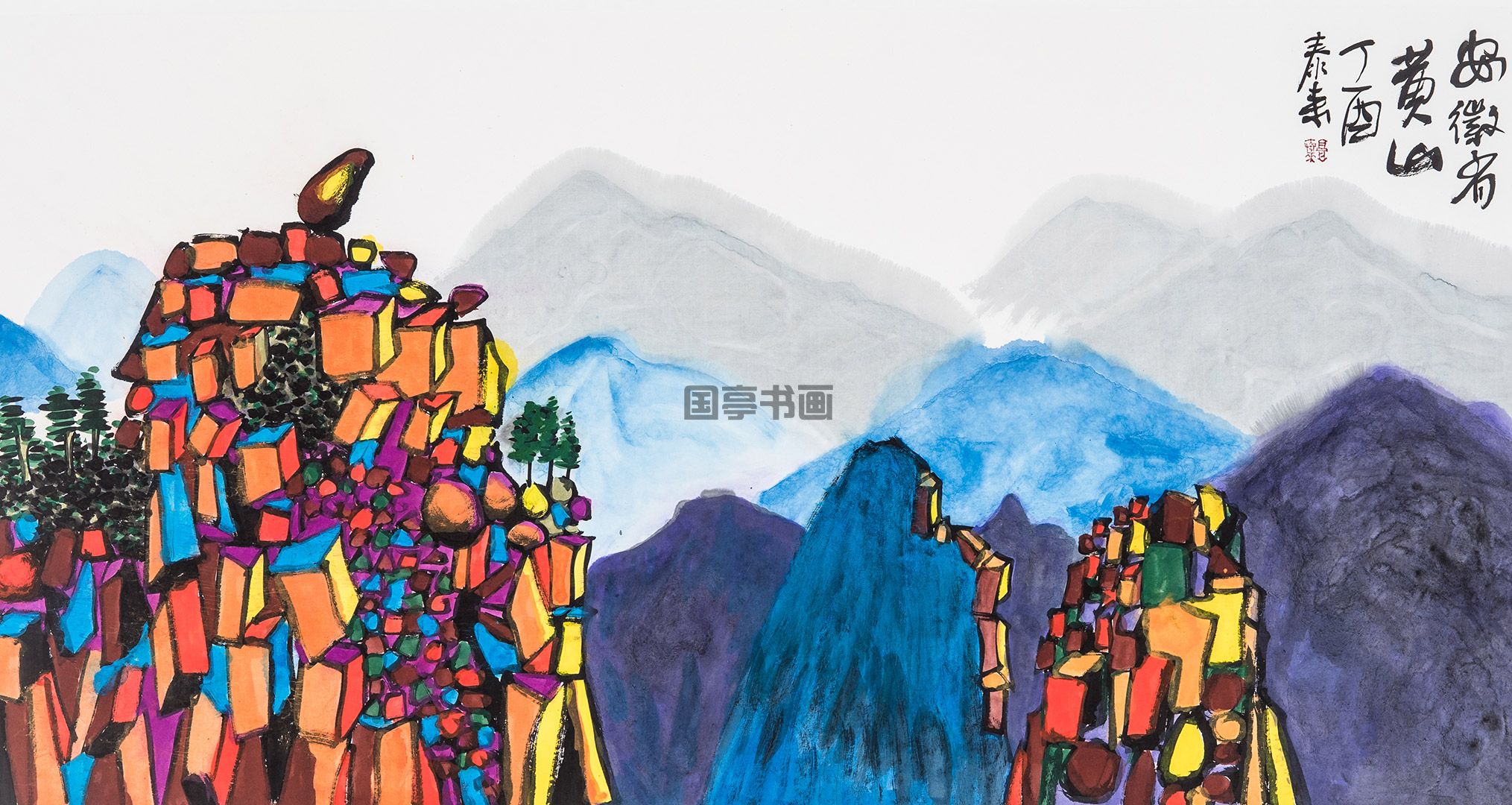

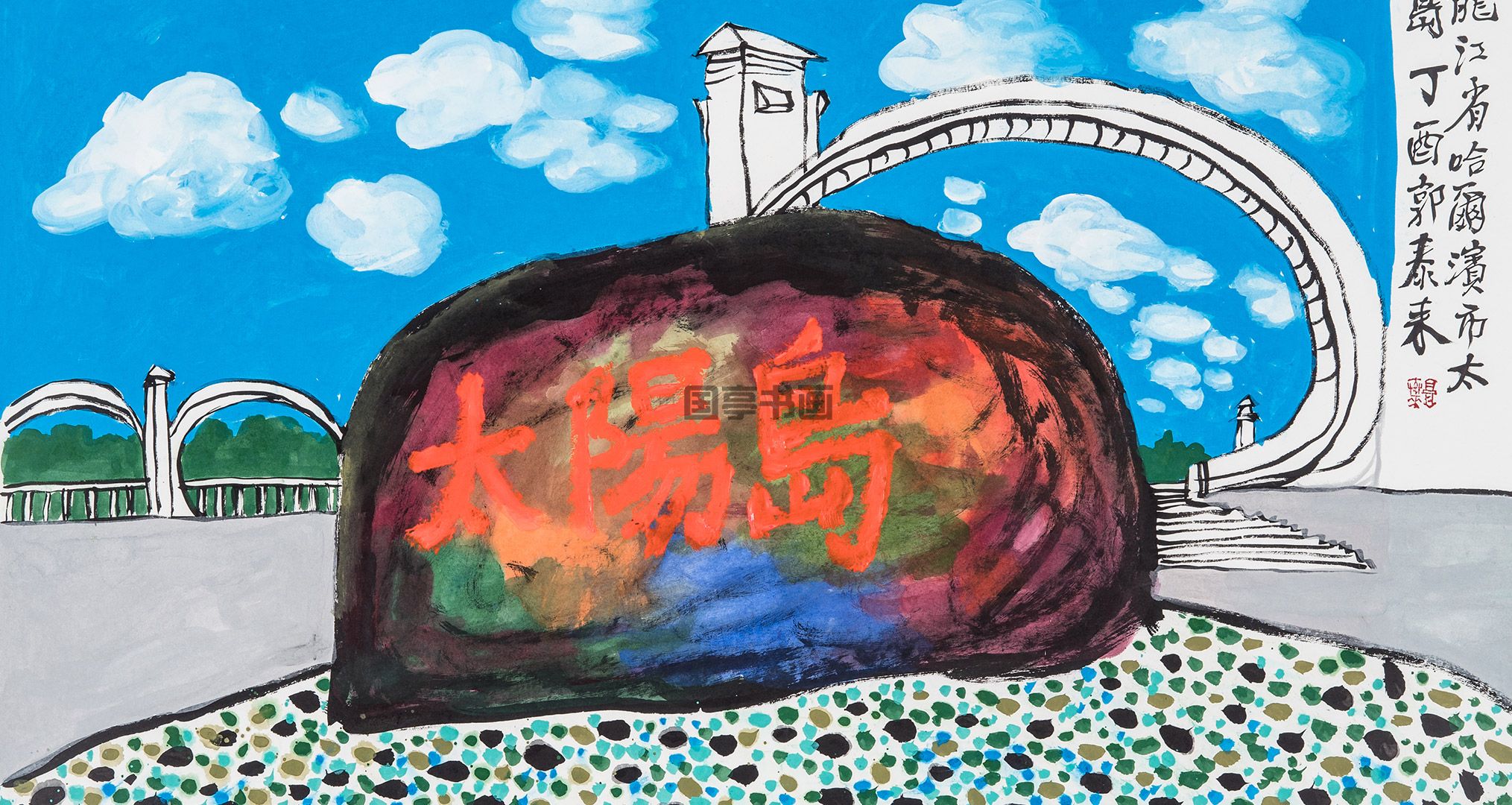

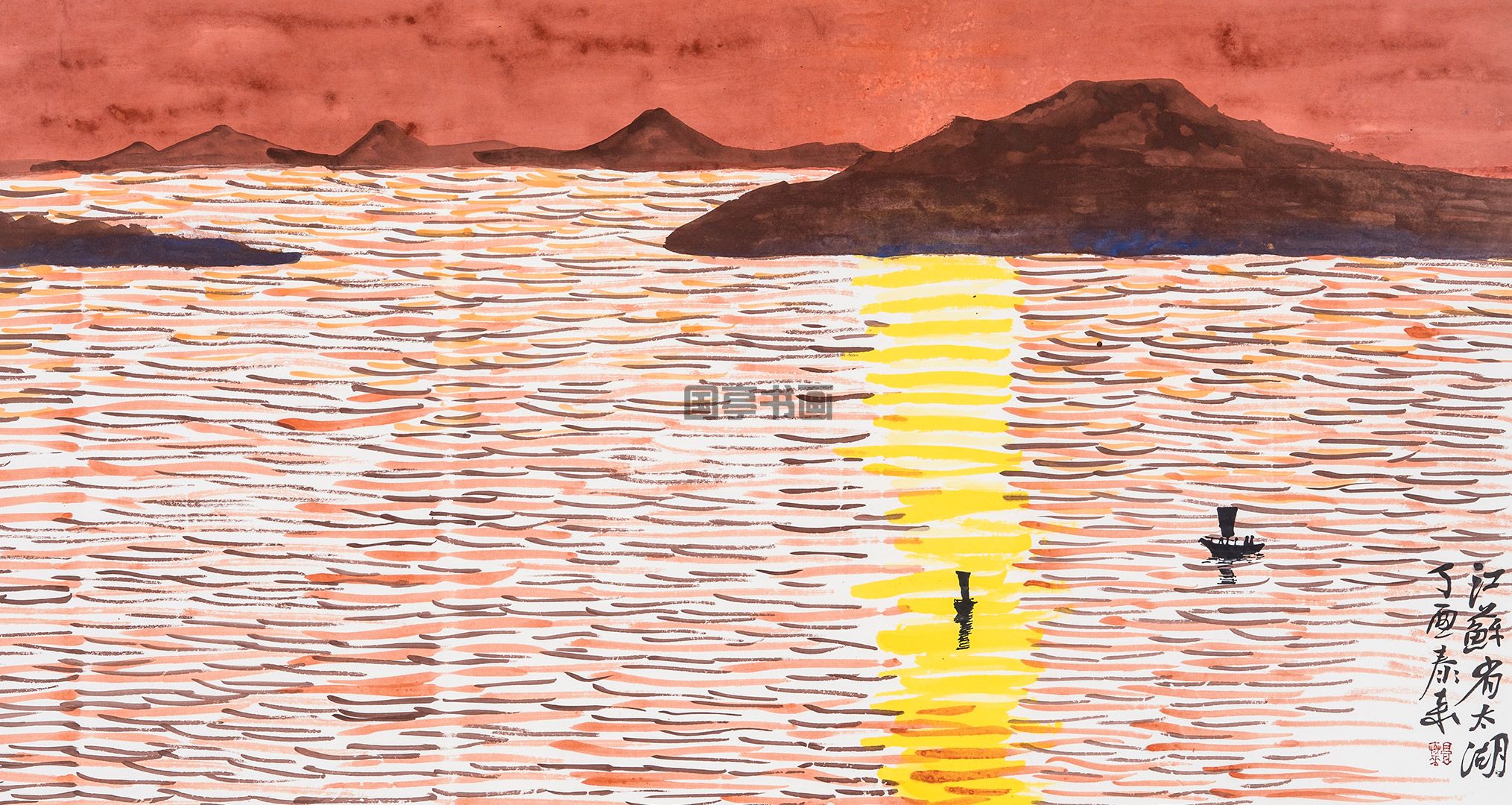

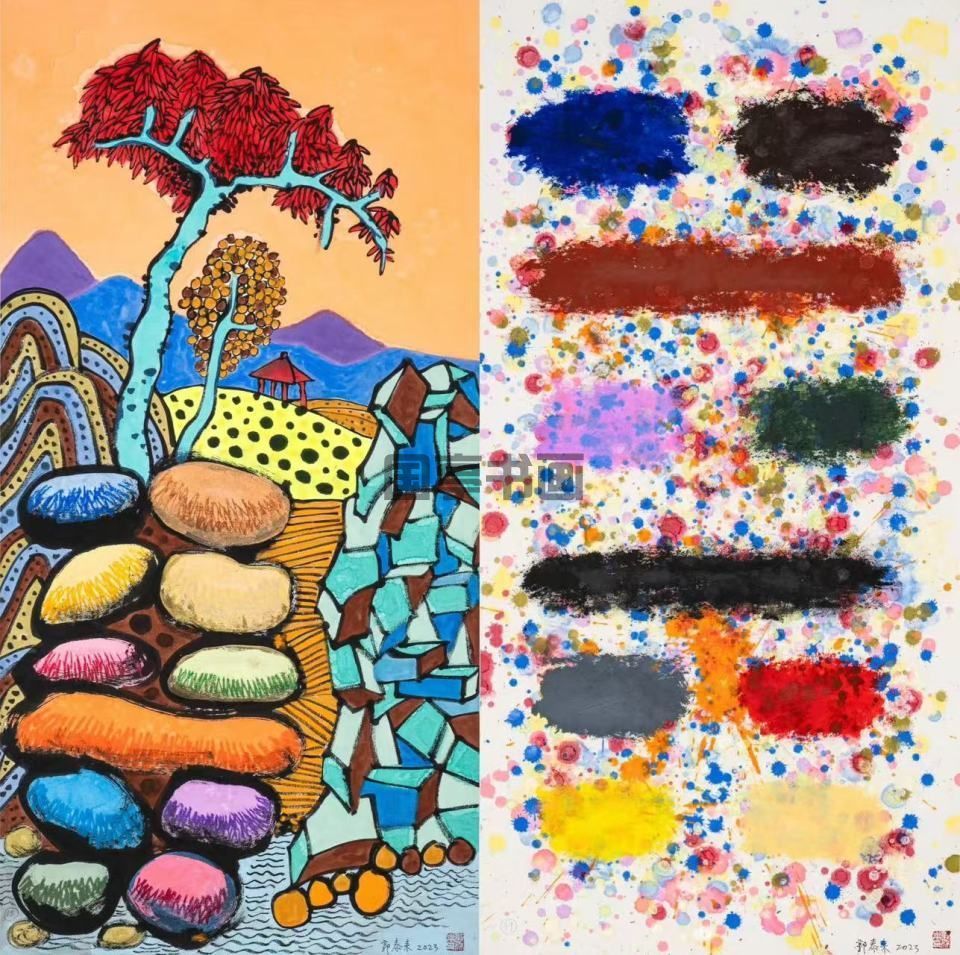

1957年出生的郭泰來是中國知名畫家、艷彩藝術家,更是永生主義畫派創始人、美國古根海姆美術基金會終身榮譽會員。郭泰來善於挑戰傳統,打破常規藝術樣式,他的創作融合中國畫的「氣韻生動」與西方繪畫的「自由奔放」,色彩艷麗,筆墨大氣,主題有趣,形成一套成熟的藝術風格與藝術語言,並將水墨推向新的藝術高度,被譽為「吳冠中之後的現代書畫大家」、「中國的畢加索」,今屆「藝文香港」國際博覽會亦展出郭泰來根據《易經》創作的最新畫作集《思想的指紋》中六件艷彩畫作。

《思想的指紋》作品欣賞:《落霞孤鶩秋水長天曉看地中山》(左)、《既明且哲》(右)

他在講座中率先發言,表示在舊時代,信息傳播速度緩慢,大家接受新事物、學習新的藝術非常艱難,甚至在特定環境下,創作的時間空間也非常有限,認為在當今時代進行藝術創作時,可以少一些困惑和顧慮,他甚至大膽設想未來社會環境中,當現有的壽命、金錢、時間、宇宙的概念不復存在,能夠探索更多的藝術創作可能性,從美學的範疇,為人類的進程增磚添瓦。

但不少傳統藝術在今時今日依然舉足輕重:儘管郭泰來的作品內容打破常規、內容充滿創新,但依然屬於架上繪畫範疇,「你看農耕時代的產物還沒有完全剔除,還伴隨著我們人類的生活在往前走。」

郭泰來試圖以新穎的畫作展示中國上古三經,分別是《易經》、《山海經》和《黃帝內經》,如今前兩者已經完成,大家也可以在展會中欣賞到他的作品,《黃帝內經》則是他的下一個目標。從六歲開始繪畫的郭泰來,認為「藝術家應該舉著大旗、舉著火把在前面前行,為人類的發展添磚加瓦」,要做和科學家一樣,「從零到一」的東西。

郭泰來

程然1981年生於中國內蒙古,現生活及工作於杭州,現為藝術家空間馬丁.戈雅生意(MARTIN GOYA BUSINESS )主理人。

作為中國新一代影像和跨媒介藝術家的代表,程然嘗試電影、詩歌、戲劇、小說、裝置等不同藝術形式,但並不拘於某一種專用材料的使用,跳躍的、抽離的、更具實驗探索的精神,在作品中他改變了原有物質的空間、結構與感知。程然在文本和視覺語言之間的轉換讓觀者游離於真實與想像之間,呈現了某種虛空的詩意,他將這些審美元素重新組織形成自己的獨特的藝術語言。

程然與Genify及孫博涵合作《自奇蹟》(概念)

程然在講座中講解了自己的作品《自奇蹟》,它以程然的9小時實驗電影《奇蹟尋蹤》(2015)為視覺基礎,與Genify及生成藝術家孫博涵合作,進一步探索冒險、時間和記憶。通過應用算法和生成編碼技術,電影中的時間元素被解構和重新生成,將圖像恢復到其最簡單的形式、圖案和色域。這打破了傳統的時間界限,對每一秒鐘進行重新排列和再生,以構建一個全新的時間景觀。

程然表示,學油畫出身的他之所以轉向新媒體創作,是因為讀書時年紀尚幼,對藝術的理解不深,但本能認為自己並不是一個能坐下來做藝術的人,更喜歡行動式的藝術,而杭州這座城市也為新媒體創作提供了肥沃土壤。他在創作中感受到一個奇妙的悖論,即他花很多時間去創造影像作品,時間對他本人來說是越來越少的,會有需要更多時間去做更多作品的感受,而偏偏這些作品又是關於時間⋯⋯「我們往往在完成一個作品的時候,才意識到可能欠缺了甚麼或者或者了消失什麼,所以只能希望一件作品分享給公眾後,讓大眾去感受什麼是各自的時間。」

程然

兩位藝術家在對談環節提到了在當今時代對作為中國藝術家身份的看法,以及在瞬息萬變的時代發展節奏中,「開放的藝術形式」。程然認為,當互聯網把所有東西變得扁平化,無論是知識內容還是學習教育上,個人的差異性變得更為重要,他的作品近年來其實也有所轉向,反而更多地轉回傳統內核,以此來反哺他的實驗藝術,而很多作品的創作靈感,其實正是來自中國的古文詩詞,借物言志或以物喻人。

「其實身為中國人外國人並沒有說是有所選擇的,可能僅僅是在當時地域的機緣下,我覺得身份對於藝術家來說可能是一個複雜的東西,你需要去找到個體的身份,自己在哪裡,這個可能永遠也不會有答案,因為是不斷在漂泊的狀態」,程然說。

郭泰來也表示贊同:「開放的藝術形式和我們全人類是否還有地域的區別,以我的認知應該是沒有區別了,將來沒有邊界,沒有金錢,所以未來的世界藝術家會有新的身份,新的表達。」他提供了腦洞大開的想法:如果未來的社會型態發生改變,人類醒來之後能夠面對無限的時間和空間,屆時藝術家未必還能有現在的激情去繪畫和創作。但以當今的時代而言,如同皮力所總結,「所有的差異,簡化後都是人和人之間的差異。我們每個人的工作就是保護好自己的差異,把這個差異給別人看。」

藝術家現場對談

從摩崖石刻到、紙本記載到U盤保存、置入雲端,每個時代對藝術的表現和存儲方式都不同,藝術品的概念也在不斷被拓展,但從某種意義上,正如跨越時代的兩位藝術家可以在對談中相聚並暢聊各自的想法,藝術品也能超越千年,抵達某種意義上的「永生」。

「其實世界上沒有什麼東西是永恆的,所以藝術作品佔有時間的方式有兩種,一種是它以物質的方式佔有時間,你看到這張畫,你能夠想像到這張畫,但有時候一些藝術品它毀了,它消失了,還是在佔據著時間。

舉個例子,《蘭亭序》真跡很多人都沒見過,但每一代的藝術家都可以憑著自己的想像,憑著最原始的摹本,不斷把自己的想像放進去。我們今天知道的宋代繪畫,範寬的作品基本都沒有了,我們每次談繪畫時都還要去談它,所以我覺得這是從另外一個角度來說,我們的想像賦予藝術品時間上的意義。

我是做策展人的,我們知道展覽是一次性的,每個展覽不管你出了多少畫冊,這個展覽6個月以後都關掉了,你到現場去看作品的感覺是沒有辦法被復原的,我們談論一個展覽就靠一點點出版物,靠想像。但實際上我們做策展,我看見什麼作品,我的眼睛余光看到什麼作品,展廳裡面光線是怎樣,這都和時間有關,所以我想就把這個問題講得稍微複雜一點點,我覺得有時候我們的想像,會賦予藝術品時間和生命。」

圖:主辦方提供、橙新聞

責編 | 米婭

編輯 | 羅茜

原文来源:https://apps.orangenews.hk/app/common/details_html?contentId=1248793